PARIS, MOSKAU UND ANDERE HÖHEPUNKTE

WARUM KLAUS LANGHOFF AUF SEINE BILANZ STOLZ SEIN KANN, AUCH WENN ER EINEN FEHLER BEDAUERT

Die beiden Männer, die sich nach dem Schlusspfiff des olympischen Finales in Moskau in die Arme fielen, kannten sich seit fast 30 Jahren. Sie waren seit ihrer gemeinsamen Leipziger Vergangenheit beste Freunde und soeben, es war der 30. Juli 1980, hatte ihre Mannschaft das olympische Finale gegen die Sowjetunion gewonnen. In einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel, das erst nach Verlängerung mit dem 23:22-Sieg des Außenseiters endete. Paul Tiedemann und Klaus Langhoff, die beide Trainer der erfolgreichen DDR-Auswahl, hatten schon 14 Jahre vorher in Paris als Spieler für einen Paukenschlag gesorgt. Der Europapokal-Triumph des SC DHfK1966 gegen Honved Budapest galt als ein Meisterstück, der olympische Coup seiner Nationalmannschaft gegen die Sowjetunion als die Krönung des DDR-Handballs.

In der französischen Hauptstadt hatten sich die Sportstudenten aus Leipzig zunächst schwer getan. Unter anderem bekam Tiedemann seinen Gegenspieler nicht wie geplant in den Griff. Nach der Pause rückte für ihn daher Langhoff auf die halblinke Abwehrseite – eine Maßnahme, die sich als entscheidend erweisen sollte.

Langhoff winkt ab. „So etwas kommt in einem Spiel doch immer mal vor, dass etwas nicht so aufgeht wie vorgesehen. Dann müssen eben Änderungen vorgenommen werden, damit die Mannschaft wieder funktioniert.“ Die Vermutung, dass dadurch etwa Tiedemanns Autorität gelitten haben könnte, kostet ihn ein müdes Lächeln. Tiedemanns Status sei über jeden Zweifel erhaben gewesen.

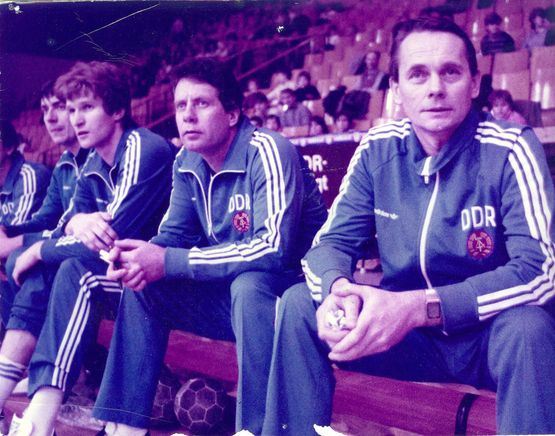

Die beiden galten als ein kongeniales Duo, das sich hervorragend ergänzte. Tiedemann als Anführer im Angriff, der mit seinen Würfen herausragte, und Langhoff, der die Abwehr zusammenhielt und immer wieder Lücken schloss. Auch als sie für die Nationalmannschaft gemeinsam Verantwortung trugen – Langhoff wurde 1976 Tiedemanns Assistent – teilten sie sich die Arbeit. „Klar war Paul der Chef“, sagt der gebürtige Rostocker. „Er hat die Richtung vorgegeben. Ich habe mich vor allem um die einzelnen Spieler gekümmert, ihnen zugehört und versucht, ihre individuellen Stärken zu verbessern. Es hat einfach gestimmt zwischen Paul und mir.“

Langhoff winkt ab. „So etwas kommt in einem Spiel doch immer mal vor, dass etwas nicht so aufgeht wie vorgesehen. Dann müssen eben Änderungen vorgenommen werden, damit die Mannschaft wieder funktioniert.“ Die Vermutung, dass dadurch etwa Tiedemanns Autorität gelitten haben könnte, kostet ihn ein müdes Lächeln. Tiedemanns Status sei über jeden Zweifel erhaben gewesen.

Die beiden galten als ein kongeniales Duo, das sich hervorragend ergänzte. Tiedemann als Anführer im Angriff, der mit seinen Würfen herausragte, und Langhoff, der die Abwehr zusammenhielt und immer wieder Lücken schloss. Auch als sie für die Nationalmannschaft gemeinsam Verantwortung trugen – Langhoff wurde 1976 Tiedemanns Assistent – teilten sie sich die Arbeit. „Klar war Paul der Chef“, sagt der gebürtige Rostocker. „Er hat die Richtung vorgegeben. Ich habe mich vor allem um die einzelnen Spieler gekümmert, ihnen zugehört und versucht, ihre individuellen Stärken zu verbessern. Es hat einfach gestimmt zwischen Paul und mir.“

Ein kongeniales Duo: Paul Tiedemann und Klaus Langhoff (v.r.)

Klaus Gruner kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. Er war damals – wie einst Langhoff – der Abwehrchef im Team. Und speziell von ihm habe er viel gelernt. „Wenn Klaus in den Trainingseinheiten immer wieder Tipps gab, wie man sich in bestimmten Situationen am besten verhält und sich zum jeweiligen Gegenspieler stellt“, erinnert sich Gruner, der in der DDR-Oberliga bis 1975 für den SC Leipzig und danach für den ASK Vorwärts Frankfurt/Oder spielte. Unter dem Trainer-Duo sei es generell „sehr menschlich“ zugegangen. „Beide besaßen natürliche Ausstrahlung, und jeder von uns wusste, was für hervorragende Handballer sie zu ihrer aktiven Zeit waren.“ Dass Gruner überhaupt Handballer wurde, hängt auch mit seinen späteren Auswahltrainern zusammen. Als 14-Jähriger hatte er das Europapokal-Finale von Paris am Fernseher verfolgt und sich danach entschieden, ebenfalls Handballer zu werden. Angesichts seiner Herkunft keine Selbstverständlichkeit, Gruner stammte aus Crimmitschau und fühlte sich daher auch dem dort sehr beliebten Eishockey verbunden.

Bei Klaus Langhoff stand Handball immer ganz oben. Angefangen hatte er damit bei Motor Rostock. Das Spiel auf dem Großfeld war ein Zuschauermagnet. Er erlebte auch die große Kulisse 1957 im Leipziger Zentralstadion, als sich vor offiziell angegebenen 80000 Fans (viele Augenzeugen versichern, dass es wesentlich mehr waren) die Mannschaften DDR und der Bundesrepublik gegenüberstanden. Wer in den Statistiken über dieses legendäre Spiel stöbert, stößt auf den Namen Langhoff. „Das ist mein älterer Bruder Gerd, der zur DDR-Mannschaft gehörte. Ich war im Vorspiel dabei.“ Klaus Langhoff, damals 18 Jahre alt, traf mit der Junioren-Nationalmannschaft auf eine Leipziger Bezirksauswahl, als auch schon an die 30000 auf den Rängen saßen. „Was uns natürlich mächtig beeindruckt hat.“ Das Spiel auf dem Rasen hat er immer geliebt. „Weil es an der frischen Luft ausgetragen wurde, wo das Laufen, Springen und Werfen einfach viel Spaß machte“, lautet seine Erklärung.

Bei Klaus Langhoff stand Handball immer ganz oben. Angefangen hatte er damit bei Motor Rostock. Das Spiel auf dem Großfeld war ein Zuschauermagnet. Er erlebte auch die große Kulisse 1957 im Leipziger Zentralstadion, als sich vor offiziell angegebenen 80000 Fans (viele Augenzeugen versichern, dass es wesentlich mehr waren) die Mannschaften DDR und der Bundesrepublik gegenüberstanden. Wer in den Statistiken über dieses legendäre Spiel stöbert, stößt auf den Namen Langhoff. „Das ist mein älterer Bruder Gerd, der zur DDR-Mannschaft gehörte. Ich war im Vorspiel dabei.“ Klaus Langhoff, damals 18 Jahre alt, traf mit der Junioren-Nationalmannschaft auf eine Leipziger Bezirksauswahl, als auch schon an die 30000 auf den Rängen saßen. „Was uns natürlich mächtig beeindruckt hat.“ Das Spiel auf dem Rasen hat er immer geliebt. „Weil es an der frischen Luft ausgetragen wurde, wo das Laufen, Springen und Werfen einfach viel Spaß machte“, lautet seine Erklärung.

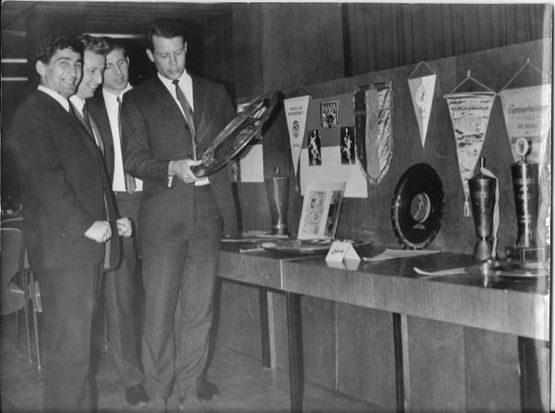

Stolz hält Klaus Langhoff die Meisterschale von 1965 in der Hand, flankiert von Peter Randt, Trainer Hans-Gert Stein und Erwin Kaldarasch (v.r.)

Drei Jahre nach dem Erlebnis im Zentralstadion zog Langhoff nach Leipzig, wurde Student an der Sporthochschule, spielte fortan für den SC DHfK und traf auf viele Gleichgesinnte. „Und es ist uns bestimmt zugute gekommen, dass fast alle von uns in ihrer Jugend vielseitig ausgebildet und auch gute Turner oder vor allem Leichtathleten waren.“ Dem Großfeld hielt er nach wie vor die Treue, 1963 wurde er Weltmeister, 1967 – bei der letzten WM – Zweiter. Der EC-Sieg von 1966 steht in seiner Bilanz auch sehr weit oben. Nicht allein des Erfolges von Paris wegen, sondern auch, weil sich seine Mannschaft im Halbfinale endlich gegen Dukla Prag durchsetzen konnte. Gegen die Tschechen waren die DHfK-Männer bis bis dahin nahezu regelmäßig gescheitert. „Aber diesmal haben wir beide Spiele gewonnen und den Prager Verantwortlichen eine unangenehme Überraschung bereitet.“ Er hat danach oft noch mit Bedřich König, Duklas Trainer, darüber gesprochen. Der war unter anderem oft in Urlaub an der Ostsee und hat den Aufenthalt stets für einen Besuch bei den Langhoffs genutzt. „Wie haben dann keine fünf Minuten gebraucht, um auf unsere Spiele von 1966 zu sprechen zu kommen.“

Seit 1967 wohnte Langhoff wieder in Rostock und spielte beim SC Empor, wurde 1970 Vizeweltmeister und 1972 Olympia-Vierter. Danach war Schluss – als Spieler. Sein zweites Handball-Leben als Trainer begann, zunächst im Sportclub an der Seite von Heinz Strauch, später im Verband, wo er 1980 mit Tiedemann, seinem Kapitän beim SC DHfK, Olympia-Gold holte.

Nach den Spielen in Seoul, die DDR war 1988 auf Platz sieben gelandet, übernahm Langhoff Tiedemanns Aufgabe. Nächster Höhepunkt war die WM 1990 in Tschechien. Der EC-Sieger von 1966 blickt sehr selbstkritisch auf diese Endrunde. „Damals“, sagt er, „habe ich einen meiner größten Fehler aus Trainer gemacht.“ Mit einem Sieg gegen Island in der letzten Partie der Hauptrunde hätte es zum Spiel um Platz drei und damit möglicherweise zu einer Medaille gereicht. Zur Halbzeit führte die DDR 12:8, es gab nicht viel auszusetzen. Nur einige Alleingänge von Frank-Michael Wahl störten den Cheftrainer, die er auch in der Pause ansprach. „Wenn Frank vor versammelter Mannschaft aber kritisiert wurde, konnten er nicht so gut damit umgehen. Das wusste ich, und hätte daher das Ganze unter vier Augen regeln sollen.“ Das Ergebnis: Wahl misslang nach dem Wechsel der erste Wurf, er verlor an Selbstvertrauen und die DDR schließlich 17:19. Langhoff hat sich lange Vorwürfe gemacht.

Das Turnier beendete sein Team auf Platz acht, der aber zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 1992 reichte. Das Ticket nach Barcelona war das Eintritts-Geschenk des DDR-Handballs in die deutsche Einheit, die westdeutsche Auswahl war damals in die zweitklassige B-WM abgestürzt. Langhoff die gesamtdeutsche Mannschaft zu übertragen, wäre logisch gewesen. Doch in dieser Zeit war nichts logisch.

Langhoff sollte sich Horst Bredemeier und Dietrich Späte als dritter Mann anschließen. Eine solche Konstellation hätte aus seiner Sicht nicht funktioniert. Vor allem aber spürte er, dass er in einigen Dingen eine andere Auffassung hatte, unter anderem, was die Vorbereitung auf die Höhepunkte angeht. Also sagte er ab. Die Spiele in Barcelona endeten mit Platz zehn und mit einem Fiasko für den hoch gehandelten deutschen Handball. Langhoff kümmerte sich im DHB um den Nachwuchs, und wurde von allen Seiten geschätzt. Erst im Februar 2019 wurde er offiziell verabschiedet. Mit 79 Jahren. Natürlich ist der Abschied nicht endgültig. Wenn es gilt, sich Talente anzuschauen oder zu erkennen, wird er immer noch angerufen. Der Europapokalsieger bleibt ein gefragter Mann.

Autor: Winfried Wächter

Seit 1967 wohnte Langhoff wieder in Rostock und spielte beim SC Empor, wurde 1970 Vizeweltmeister und 1972 Olympia-Vierter. Danach war Schluss – als Spieler. Sein zweites Handball-Leben als Trainer begann, zunächst im Sportclub an der Seite von Heinz Strauch, später im Verband, wo er 1980 mit Tiedemann, seinem Kapitän beim SC DHfK, Olympia-Gold holte.

Nach den Spielen in Seoul, die DDR war 1988 auf Platz sieben gelandet, übernahm Langhoff Tiedemanns Aufgabe. Nächster Höhepunkt war die WM 1990 in Tschechien. Der EC-Sieger von 1966 blickt sehr selbstkritisch auf diese Endrunde. „Damals“, sagt er, „habe ich einen meiner größten Fehler aus Trainer gemacht.“ Mit einem Sieg gegen Island in der letzten Partie der Hauptrunde hätte es zum Spiel um Platz drei und damit möglicherweise zu einer Medaille gereicht. Zur Halbzeit führte die DDR 12:8, es gab nicht viel auszusetzen. Nur einige Alleingänge von Frank-Michael Wahl störten den Cheftrainer, die er auch in der Pause ansprach. „Wenn Frank vor versammelter Mannschaft aber kritisiert wurde, konnten er nicht so gut damit umgehen. Das wusste ich, und hätte daher das Ganze unter vier Augen regeln sollen.“ Das Ergebnis: Wahl misslang nach dem Wechsel der erste Wurf, er verlor an Selbstvertrauen und die DDR schließlich 17:19. Langhoff hat sich lange Vorwürfe gemacht.

Das Turnier beendete sein Team auf Platz acht, der aber zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 1992 reichte. Das Ticket nach Barcelona war das Eintritts-Geschenk des DDR-Handballs in die deutsche Einheit, die westdeutsche Auswahl war damals in die zweitklassige B-WM abgestürzt. Langhoff die gesamtdeutsche Mannschaft zu übertragen, wäre logisch gewesen. Doch in dieser Zeit war nichts logisch.

Langhoff sollte sich Horst Bredemeier und Dietrich Späte als dritter Mann anschließen. Eine solche Konstellation hätte aus seiner Sicht nicht funktioniert. Vor allem aber spürte er, dass er in einigen Dingen eine andere Auffassung hatte, unter anderem, was die Vorbereitung auf die Höhepunkte angeht. Also sagte er ab. Die Spiele in Barcelona endeten mit Platz zehn und mit einem Fiasko für den hoch gehandelten deutschen Handball. Langhoff kümmerte sich im DHB um den Nachwuchs, und wurde von allen Seiten geschätzt. Erst im Februar 2019 wurde er offiziell verabschiedet. Mit 79 Jahren. Natürlich ist der Abschied nicht endgültig. Wenn es gilt, sich Talente anzuschauen oder zu erkennen, wird er immer noch angerufen. Der Europapokalsieger bleibt ein gefragter Mann.

Autor: Winfried Wächter